Characteristics of the sea surface temperature strong front in the Northern South China Sea

-

摘要:

本文利用2003年—2017年卫星遥感海表温度数据,研究我国南海北部主要海表温度锋特征。结果表明:南海北部海表温度锋常年存在,锋面特征存在明显的月变化,锋面范围和强度从1月开始逐渐减小,11月达到谷点,12月再次升高;南海北部温度锋具有琼东-粤西温度锋、粤东温度锋和台湾浅滩温度锋三个强锋面和粤西陆架陆坡温度锋和东沙群岛南陆坡温度锋两个次强锋面,1月,自西向东,三个强锋面的最大强度分别为0.036℃/km,0.038℃/km和0.068℃/km,两个次强锋面的温度锋出现概率均大于75%,至11月份,除三个强锋面仍然存在外,其它海域温度锋消失。粤西陆架陆坡温度锋从1月—4月由陆架逐渐过渡到陆坡和深海,东沙群岛南陆坡温度锋出现在5月。

Abstract:The paper analyzed sea surface temperature (SST) front in the South China Sea (SCS) based on satellite remote sensing monthly SST data from 2003 to 2017.The results show that SST fronts exist in the whole year.The region and strength of fronts reach peak in January, and then decrease until November, enhance again in December.There are three strong fronts (Qiongdong-Yuexi front, Qiongdong front, and Taiwan Bank front) and semi-strong fronts (Yuexi continental-slop front, and Southern Nansha Isalnds front) in the northern SCS.In January, the maximum strength of the three strong fronts are 0.036 ℃/km, 0.038 ℃/km and 0.068 ℃/km, and the generate probability of the two semi-strong fronts are larger than 75%.In November, all fronts disappeared except the three strong fronts.The Yuexi continental-slop front moves from continental shelf to slop and deep sea from January to April.The Southern Nansha Isalnds front locates in the south of Dongsha Islands in May.

-

南海是西太平洋的边缘海,研究区(17°N—24°N, 110°E—122°E)位于南海北部大陆架和大陆坡海域,水深小于3000 m,等深线呈东北至西南走向,与北部沿岸近似平行。该海域海底地形复杂,大陆架宽度西宽东窄,陆架外缘水深值西大东小,西部陆架区较为平坦,中部有水下三角州,东部有东沙群岛岛架和台湾浅滩,大陆坡宽度小于大陆架,呈中间宽东西窄的特征[1]。研究海域位于热带亚热带季风气候区,冬季为东北季风,夏季为西南季风,春季和秋季为季风转换期。表层环流有陆坡流、南海暖流、东沙海流、广东沿岸流和自吕宋海峡进入南海的黑潮分支等等[2-4]。研究区海域不同水团交汇频繁,形成了空间尺度不一的丝状或带状分界带,这种将两种不同性质水团分隔的分界带被称为海洋锋,海洋锋形成的原因较多,一般与平流、季风和地形等因素有关[5-6]。海洋锋对海洋中物质和能量输送起到一定的阻隔作用,对海洋初级生产力和生物资源分布有着重要影响[7]。

科学家已观测到南海北部的琼东、粤西、珠江口、粤东和台湾浅滩等区域存在温度锋。以往研究采用的数据多为热红外数据和同化数据,有的研究年限较早或周期短,或者仅对南海北部局部海域进行研究[8-14],缺乏对不同强度温度锋特征和形成原因的分析。本文采用近15 a的热红外和微波合成数据,提取南海北部海表温度锋,并分析海表温度锋的时空变动特征,更加全面真实的反映海表温度锋特征。

1 材料与方法

1.1 研究数据

Remote Sensing Systems (RSS)公司位于美国北加利福尼亚,专门处理和分析卫星微波传感器收集的微波数据,旨在为全球科学家提供满足科研精度的地理物理产品。该机构提供两种基于最优插值的海表温度产品,一种是多颗卫星微波海表温度合成产品,是TMI、AMSR-E、AMSR-2、WindSat和GMI五颗卫星微波海表温度数据的合成产品,空间分辨率为25 km×25 km,数据时间1998年1月至今;另一种是多颗卫星微波和热红外海表温度合成产品,微波海表温度数据来自TMI、AMSR-E、AMSR-2、WindSat、GMI五颗卫星,热红外海表温度数据来自MODIS-Terra、MODIS-Aqua卫星,空间分辨率约为9 km×9 km,数据时间从2002年6月至今。

本文采用2003年—2017年的每日微波和热红外海表温度合成产品(V4.0),利用IDL软件编程生成月平均海表温度数据。该产品综合了微波数据可以穿越云层和热红外可以覆盖近岸的优势,实现全球海表温度观测,可以满足科研需求。

在海表温度影像上,每个像素点原始值为0~255灰度值,其中252、254和255分别代表海冰、缺失数据和陆地,利用下面公式转换为温度:

式中:SST为海表温度;bytevalue为产品灰度值。

1.2 海表温度锋和锋面概率

根据海洋温度锋面处具有温度梯度最大值的特征,本文参照前人研究,同样采用梯度法确定南海北部海表温度锋[10-14]。海表温度梯度公式如下:

式中:GradSST为海表温度梯度;DX和DY分别为X和Y方向上相邻点间的梯度;ΔX和ΔY为X和Y方向像元间距;i, j分别表示影像上像素点位置。

不同季节和海域,不同强度温度锋的锋面梯度有所差异,很难有统一的阈值标准,专家们根据经验选取的温度锋阈值范围为(0.01~0.054) ℃/km[10-13]。许素芹等[10]采用与本文不同数据源的微波与热红外合成数据,将0.028 ℃/km定义为南海北部温度锋阈值,本文月平均海表温度是2003年—2017年共15 a海表温度的平均值,温度梯度小于许素芹等[10]采用7 a数据获得的海表温度梯度,因此温度锋阈值小于0.028 ℃/km。Jing等[14]采用0.01 ℃/km作为琼东上升流锋阈值。参照以上研究,本文选取0.01 ℃/km作为温度锋判断阈值,为了便于描述,将温度锋分为强锋面和次强锋面,温度梯度大于0.02 ℃/km的区域为强锋面,温度梯度介于(0.01~0.02)℃/km的区域为次强锋面。

温度锋出现概率是指各月温度锋强锋和次强锋出现的天数占该月总天数的比例。赵宝宏等[8]和朱凤芹等[9]将出现概率大于40%的区域作为次表层温度锋出现区域,海表温度锋出现概率大于次表层,本文通过调整概率值,对比每月温度梯度和温度锋出现概率图,定义概率值大于75%的海域为温度锋出现海域。

2 结果与讨论

2.1 南海北部海表温度锋的月变化

图 1为南海北部海表温度梯度月平均分布。1月南海北部海表温度梯度变化最为剧烈,温度锋范围从琼东延伸至台湾岛西部,锋面强度由沿岸向外海减弱,在琼东、粤西、粤东和台湾浅滩处均有强锋存在,次强锋面区几乎覆盖140 m等深线以浅海域。2月和3月锋面范围与1月基本一致,但沿岸强锋区强度较1月明显减弱。4月温度锋进一步减弱,温度锋分布范围向沿岸萎缩,但在200 m等深线附近有一宽度约10多公里的次强锋面。5月200 m等深线处的温度锋消失,台湾浅滩温度锋强锋区范围较4月增大,其它海域温度锋强度减弱。6月温度锋强度和范围进一步减小,7月—12月,仅琼东、粤东和台湾浅滩等部分海域存在温度锋,7月—11月三个海域的温度锋范围小幅度缩小,12月再次增强。图 1中可以观测到三个稳定的强温度锋,分别为琼东-粤西海表温度锋、粤东温度和台湾浅滩温度锋。

1月—3月,琼东-粤西温度锋强锋区从琼东外海一直延伸至粤西的阳江海域,锋面中心线长度约达230 km,强锋区琼东段在120 m等深线以浅,粤西段逐渐过渡到40 m等深线,有两个温度锋中心,分别位于琼东(111.3°E,20°N)与粤西沿岸(111.6°E,21.3°N),温度锋强度最大值分别为0.036 ℃/km和0.035 ℃/km,4月—8月,该温度锋强锋区范围逐渐减小,4月强锋区粤西段已消失,琼东段强锋区仍然存在,至8月琼东段锋面中心线长度缩小至20多米,9月—12月,琼东-粤西温度锋强锋区完全消失,9月—11月,琼东-粤西温度锋的位置和强度变化不大,11月温度锋强度最大值减小至0.017 ℃/km,温度锋范围移至100 m等深线以浅,12月温度锋由琼东向粤西海域扩散。

1月粤东温度锋强锋区没有明显的东西边界,其沿大陆海岸线呈带状分布,纬向方向上分布范围介于10~40 m等深线内,强锋中心位于深圳至汕尾沿海(114.51°E—115.55°E),温度锋强度最大值为0.038 ℃/km,强锋区纬向宽度约40 km。2月—3月,强锋锋范围缩小,2月,该强锋区西起珠江口西,东与台湾浅滩温度锋相连,3月强锋区西边界东移至深圳大鹏湾,东侧仍与台湾浅滩温度锋相接,4月—12月强锋区消失,温度锋纬向宽度逐渐减小,至11月温度锋的纬向宽度约为31 km,12月该温度锋次强锋面再次向外海扩散。

台湾浅滩温度锋常年存在,温度锋强锋区长轴中心线位于20 m等深线附近,强锋区的强度和范围各个月有所差异。1月温度锋最强,强锋区西边界与粤东温度锋接壤,东至澎湖水道,温度锋强度最大值达到0.068 ℃/km,纬向宽度达100 km以上,温度锋左右两端向北弯折。强锋区的范围和强度除4月有个谷值外,2月—11月呈减小趋势,11月强锋区纬向宽度减小至40 km,12月再次增强。

2.2 南海北部海表温度锋出现概率的月变化

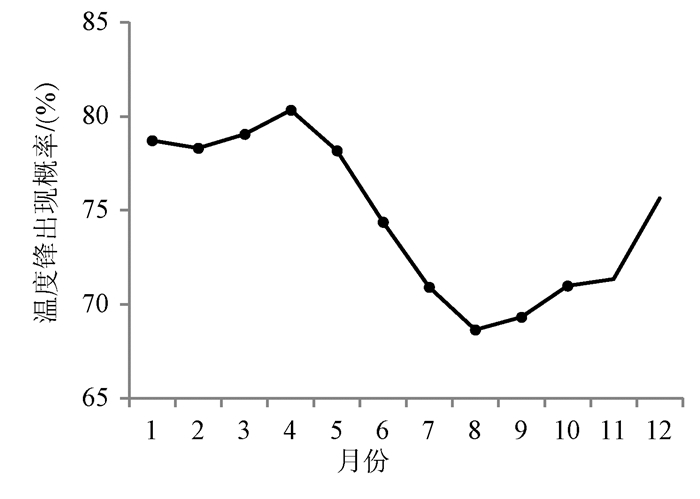

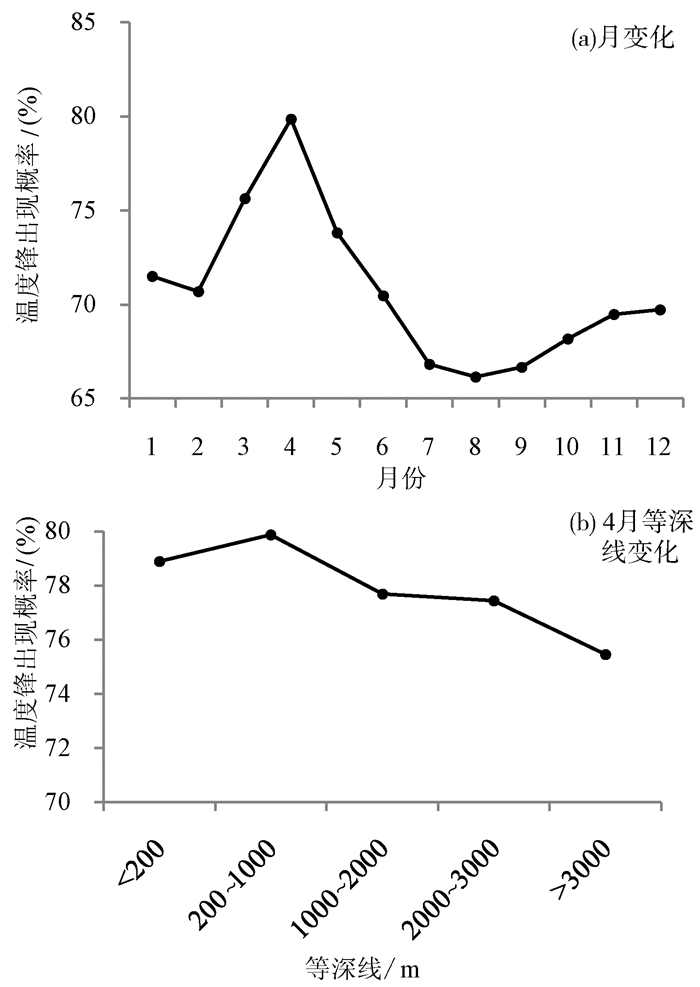

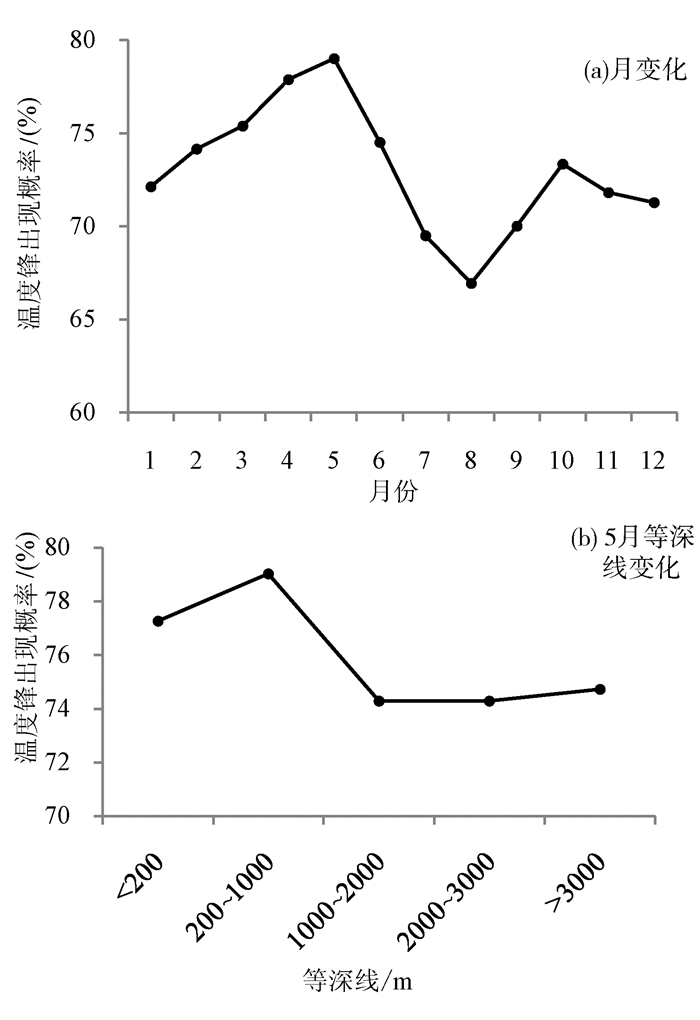

1月温度锋出现概率图中有4处概率高值区,如图 2a中的A、B、C和D,其中,A、C、D与2.1节中的琼东-粤西温度锋、粤东温度锋和台湾浅滩温度锋强锋面位置一致,月变化趋势也不尽相同。B区为粤西陆架陆坡温度锋,该锋面以纬度20.2°N为峰值线从海南岛沿岸向东延伸至经线115.5°E,东西长约为500 km,纬向范围约在20~140 m等深线之间,锋值在80 m等深线附近,该概率高值区在2月—4月仍然存在,但位置和范围发生变化(图 2b-图 2d),2月概率高值区缩小至60~100 m等深线范围内,3月概率高值区东段向南偏移至陆坡海域,4月概率高值区南移穿过陆坡至深海区,纬度20.2°N附近的高值区仍然存在,陆坡区概率高值区分布在111.5°E—114.5°E范围内,5月—11月该概率高值区几乎消失(图 2e-图 2k),12月从20.2°N附近至北部沿岸20 m等深线海域再次出现(图 2l)。图 3为20.2°N纬度剖面上温度锋出现概率月平均,从该图上也可以看到20.2°N纬度剖面在1月—4月均具有较高的温度锋出现概率,出现概率值以4月最高,5月开始降低至8月,9月后开始升高,4月20.2°N纬度上温度锋高概率从海南岛一直延伸至115.02°E。图 2d中T1为穿过概率高值区B的一条断面,剖面T1温度锋出锋概率以4月份最大(图 4a),4月,200~1000 m等深线的陆坡段温度锋出现概率大于陆架区和深海区(图 4b)。5月,可以观测到东沙群岛南部陆坡温度锋(从图 2e中E),此温度锋长约300多公里,宽约100多公里(图 2e),从断面T2陆坡段温度锋的月变化来看,5月陆坡段温度锋出现概率显著大于其它月份(图 5a),同时5月陆坡段温度锋出现概率大于陆架区和深海区(图 5b)。

2.3 琼东-粤西海表温度锋

琼东-粤西海表温度锋是南海北部空间尺度较大的强锋面之一,本文得到的强锋区位置与陈彪等[11]的研究结果基本一致,但温度梯度相对较小,这可能与不同数据源的精度差异有关。全年,琼东段的温度梯度大于粤西段,从温度锋出现概率结果来看,琼东段温度锋出现概率也大于粤西段,这与陈彪等[11]对1月和12月的结论不同,表明不同年份琼东-粤西温度强锋区的内部结构是变化的。东北季风期间,粤西沿岸流与珠江冲淡水混合增大了粤西海域西向海流的强度,西向海流受雷州半岛的影响向南弯折,最终与外海暖水交汇,形成了琼东段温度锋,而粤西段温度锋处于西向海流和南海暖流交汇处。随着东北季风减弱,粤西西向海流的强度也随之减弱,东北季风期间温度锋强度和分布范围减小可能与西向海流减弱有关。西南季风期间,粤西段温度锋消失,琼东段温度锋仍然存在,陈彪等[11]认为西南季风期间琼东段海洋锋为上升流锋,Bao等[15]的研究指出粤西沿岸流在西南季风期间仍然向西,因此,西南季风期间琼东段温度锋可能是南海暖流、琼东上升流、粤西西向海流和外海暖水交汇的结果。

2.4 粤东海表温度锋

粤东海表温度锋空间尺度远小于琼东-粤西海表温度锋,位置与许素芹等[10]和Wang等[12]的研究相当。赵宝宏等[8]和朱凤芹等[9]认为南海北部5 m水深层的温度锋处于广东沿岸流和南海暖流之间,由于其采用数据的分辨率为0.5°×0.5°,该数据未能覆盖沿岸海域,因此,他们得到的5 m水深层温度锋与沿岸有一定距离,但与本文提取的温度锋次强锋面区位置相同,本文提取的温度锋强锋区基本在沿岸60 m等深线以浅,东北季风期间,粤东海表温度锋应该是粤东沿岸流和南海暖流交汇产生的。西南季风期间,珠江冲淡水、粤东沿岸流和南海暖流均为东向流,三种水体混合无明显的锋面,多个研究指出,西南季风期间粤东有明显的上升流产生[16],本文认为粤东海洋锋为上升流锋。

2.5 台湾浅滩海表温度锋

林敏基等[17]最早提到台湾浅滩西南存在不同流系的交界锋面,洪鹰[18]首次利用现场观测资料专门对台湾海峡南部的海洋锋进行了研究,但并未观测到海表温度锋现象,之后李立等[19]利用冬季单日卫星遥感数据成功观测到台湾浅滩温度锋。本文结果对台湾浅滩温度锋的描述更为细致。从提取结果来看,台湾浅滩温度锋强度和温度锋出现概率均大于南海北部其它海域,该温度锋强度和范围均表现出东北季风期间高于西南季风期间的现象,与邳青岭和胡建宇[20]的结论相同。台湾浅滩锋面是黑潮北分支、粤东沿岸流、南海暖流、韩江冲淡水、浙闽沿岸水和台湾浅滩上升流等流系交汇的结果。东北季风期间,浙闽沿岸水向西进入南海,并与粤东沿岸水混合,粤东沿岸水与韩江冲淡水交汇可能是台湾浅滩温度锋西侧北折的原因,台湾浅滩温度锋主体主要是由南海暖流和粤东沿岸水与黑潮分支水和外海水交汇导致的。西南季风期间,粤东沿岸流与南海暖流向东,此时,台湾浅滩温度锋为上升流锋。

2.6 粤西陆架陆坡温度锋和东沙群岛南侧陆坡温度锋

粤西陆架陆坡温度锋强度低于邻近的琼东-粤西温度锋,但温度锋出现概率较高。东北季风期间,陆坡流位于200~1000 m等深线的陆坡上[21],该温度锋位于南海暖流与陆坡流交界处。Wang等[22]认为斜压联合效应引起海水穿越陆坡运动[23],He等认为中尺度涡是冲淡水跨陆架输运[24]引起的,这可能是4月温度锋从陆架跨越陆坡至深海的原因。粤西陆架陆坡锋东边界可能受到东沙群岛地形的影响。西南季风期间,此温度锋消失,可能是西南季风控制的外海水北上强劲,外海水、南海暖流与陆坡流三者混合剧烈,难以形成稳定的锋面。

东沙群岛南侧陆坡温度锋以5月最强,由于东沙群岛岛屿的阻挡,外海海流途经东沙群岛时受岛屿阻挡导致水体堆积,未见此温度锋的相关研究结果。

2.7 数据源对温度锋提取结果的影响

温度是影响海洋生物资源分布的重要环境因子之一[25]。海表温度的遥感测量方法有两种,分别是微波波段测量和热红外波段测量。微波辐射计可全天测量,受云影响较小,但是空间分辨率较低。热红外辐射计空间分辨率较高,但受云影响较大。与前两种数据源相比,本文采用的微波和热红外合成产品优势明显,一方面可以获得近岸的温度锋信息,提取的温度锋结构更加完整,另一方面数据空间和时间覆盖率增大,可以提高温度锋识别准确度。

Wang等[12]和王磊等[13]利用美国国家海洋与大气局(NOAA)AVHRR海表温度资料分析了南海北部温度锋的季节特征。Wang等[12]和王磊等[13]采用的Pathfinder海表温度数据空间分辨率为9 km×9 km,温度梯度阈值0.5 ℃/km,他们分别将温度锋出现概率大于40%和50%的区域定义为温度锋。Wang等[12]的研究结果与本研究温度锋强锋面观测结果类似,但季节性海表温度锋将一些海洋锋信息平均化。王磊等[13]的观测结果未反应出琼东-粤西海洋锋的特征。

许素芹等[10]、陈彪等[11]、Jing等[14]利用全球海洋数据同化实验(GODAE)高分辨率海表面温度(GHRSST)项目的OSTIA数据集资料,分别分析了南海北部海表温度锋的月分布特征。OSTIA数据集从1998年至2018年,其中1985年到2007年数据为实测数据、AVHRR、AATSR数据合成产品,2006年4月以后数据为实测数据、AVHRR、AMSR、TMIM、AATSR、SEVIRI等数据最优插值合成产品,空间分辨率为0.05°×0.05°。许素芹等[10]观测到的海表温度锋与本文的强锋面位置吻合,但由于其温度梯度阈值高于本文,因此,未能反应次强锋的特征。陈彪[11]等提取的琼东和粤西海表温度锋与本文的琼东-粤西海表温度锋相当,但并未对南海北部其他锋面进行研究。Jing等[14]结合现场实测数据对夏季琼东和粤西海表温度锋进行了研究,未对南海其他锋面进行研究。

3 结论

(1) 南海北部温度锋面结构复杂,存在显著的月变化特征。锋面强度以1月最大,呈现先减小后增加的趋势,最小强度出现在11月份。研究发现南海北部存在琼东-粤西沿岸海域、粤东沿岸海域和台湾浅滩三个强锋面,粤西陆架陆坡和东沙群岛南侧两个次强锋面区。

(2) 东北季风期间,南海北部强锋面和次强锋面的形成是近岸的粤西沿岸流、珠江冲淡水、粤东沿岸流与离岸的南海暖流、黑潮分支水和外海暖水交汇的结果,粤西陆架陆坡温度锋与南海暖流和陆坡流的交汇有关;西南季风期间,南海北部强锋面和次强锋面的形成是琼东上升流、粤东温度锋上升流和台湾浅滩上升流,以及南海暖流、粤西沿岸流和外海暖水等流系交汇产生的。

-

-

[1] 冯文科, 鲍才旺.南海地形地貌特征[J].海洋地质研究, 1982, 2(4):80-93. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hykx201902007 [2] 李立.南海上层环流观测研究进展[J].台湾海峡, 2002, 21(1):114-125. doi: 10.3969/j.issn.1000-8160.2002.01.019 [3] 苏纪兰.南海环流动力机制研究综述[J].海洋学报, 2005, 27(6):1-8. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hyxb200506001 [4] 舒业强, 王强, 俎婷婷.南海北部陆架陆坡流系研究进展[J].中国科学:地球科学, 2018, 48(3):276-287. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JDXK201803002.htm [5] 范秀梅, 伍玉梅, 崔雪森, 等.北太平洋叶绿素和海表温度锋面与鱿鱼渔场的关系研究[J].渔业信息与战略, 2016, 31(1):44-53. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/xdyyxx201601008 [6] 曹伟国.东海海洋温度锋面研究[D].青岛: 中国海洋大学, 2004: 1-54. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10423-2004131875.htm [7] 范江涛, 陈作志, 张俊, 等.基于海洋环境因子和不同权重系数的南海中沙西沙海域鸢乌贼渔场分析[J].南方水产科学, 2016, 12(4):57-63. doi: 10.3969/j.issn.2095-0780.2016.04.007 [8] 赵宝宏, 刘宇迪, 赵加华, 等.南海海洋锋季节分布特征初探[C]//2011年第二十八届中国气象学会年会论文集.厦门: 中国气象学会, 2011: 695-702. [9] 朱凤芹, 谢玲玲, 成印河.南海温度锋的分布特征及季节变化[J].海洋与湖沼, 2014, 45(4):695-702. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hyyhz201404004 [10] 许素芹, 陈标, 陶荣华, 等.中国近海温度锋时空分布特征及验证[J].遥测遥控, 2015, 36(3):62-69, 74. doi: 10.3969/j.issn.2095-1000.2015.03.010 [11] 陈彪, 王静, 经志友, 等.琼东和粤西海表温度锋的季节与年际变化特征分析[J].热带海洋学报, 2016, 35(5):1-9. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/rdhy201605001 [12] WANG D X, LIU Y, QI Y Q, et al.Seasonal variability of thermal fronts in the Northern South China Sea from satellite data[J].Geophysical Research Letters, 2001, 28(20):3963-3966. doi: 10.1029/2001GL013306

[13] 王磊, 王丽娅, 魏皓.利用卫星遥感资料对南海北部陆架海洋表层温度锋的分析[J].中国海洋大学学报, 2004, 34(3):351-357. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/qdhydxxb200403002 [14] JING Z Y, QI Y Q, DU Y, et al.Summer upwelling and thermal fronts in the northwestern South China Sea:observational analysis of two mesoscale mapping surveys[J].Journal of Geophysical Research:Oceans, 2015, 120(3):1993-2006. doi: 10.1002/2014JC010601

[15] BAO X W, HOU Y J, CHEN C S, et al.Analysis of characteristics and mechanism of current system on the west coast of Guangdong of China in summer[J].Acta Oceanologica Sinica, 2005, 24(4):1-9. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=d64fafc29a793850ddccd637569ad09c

[16] JING Z Y, QI Y Q, HUA Z L, et al.Numerical study on the summer upwelling system in the northern continental shelf of the South China Sea[J].Continental Shelf Research, 2009, 29(2):467-478. doi: 10.1016/j.csr.2008.11.008

[17] 林敏基, 洪启明, 陈世敢, 等.台湾海峡1989年初冬海面温度场和流系的卫星遥感初析[J].台湾海峡, 1992, 11(3):262-267. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TWHX199203012.htm [18] 洪鹰, 李立.台湾海峡南部及附近海域夏季的陆架-陆坡锋[J].台湾海峡, 1999, 18(2):159-167. doi: 10.3969/j.issn.1000-8160.1999.02.007 [19] 李立, 郭小钢, 吴日升.台湾海峡南部的海洋锋[J].台湾海峡, 2000, 19(2):147-156. doi: 10.3969/j.issn.1000-8160.2000.02.004 [20] 邳青岭, 胡建宇.改进型边缘检测技术在台湾海峡及其周边海域海表温度锋研究中的应用[J].中国科学:地球科学, 2010, 40(6):810-818. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgkx-cd201006014 [21] SU J.Overview of the South China Sea circulation and its influence on the coastal physical oceanography outside the Pearl River Estuary[J].Continental Shelf Research, 2004, 24(16):1745-1760. doi: 10.1016/j.csr.2004.06.005

[22] WANG Q, WANG Y X, ZHOU W D, et al.Dynamic of the upper cross-isobath's flow on the northern South China Sea in summer[J].Aquatic Ecosystem Health & Management, 2015, 18(4):357-366. http://cn.bing.com/academic/profile?id=b77bf80920d7839348e88c775089a485&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

[23] MERTZ G, NARAYANAN S, WEBSTER I.A discussion of JEBAR/pycnobathic forcing[J].Continental Shelf Research, 1990, 10(12):1171-1178. doi: 10.1016/0278-4343(90)90014-D

[24] HE X Q, XU D F, BAI Y, et al.Eddy-entrained Pearl River plume into the oligotrophic basin of the South China Sea[J].Continental Shelf Research, 2016, 124:117-124. doi: 10.1016/j.csr.2016.06.003

[25] 唐峰华, 崔雪森, 杨胜龙, 等.海洋环境对中西太平洋金枪鱼围网渔场影响的GIS时空分析[J].南方水产科学, 2014, 10(2):18-26. doi: 10.3969/j.issn.2095-0780.2014.02.003 -

期刊类型引用(1)

1. 赵强,陶京,刘豪,刘东,范伟. 基于历史数据的南海海表温度百年时空变化特征分析. 海洋环境科学. 2025(02): 304-311 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(2)

下载:

下载: